書道を学ぶ上で、基本中の基本なのが「楷書(かいしょ)」。書道に限らず、子供が最初に覚える基本の書体でもありますし、硬筆やペン字でも初めに必ず通る道ですよね。でも書けば書くほどに知る、その難しさ!行書や草書の方が簡単、という人も少なくありません。

今回はそんな楷書について、上手に書くコツと楽しみ方・魅力などをお伝えしていきたいと思います(*^-^*)!

ごまかせない書体 手本をよーく見て、しっかり書く!

我が家の息子はもうすぐ小学生で、今まさに文字を勉強しているところです。私自身は小1から書道を学び、長らく文字を書いてきましたが、まっさらな状態から学ぶ子供の字を見ると発見することが多くあります。

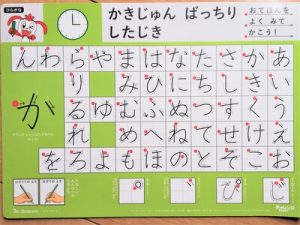

まだ字が下手なのはしょうがない、でも本人はどう書けば上手に書けるのかがわからないんです。↓これ、チャレンジの付録の下敷きなのですが、息子の変な字に気づいた時にサッと出して、「ここよーく見て」「ここはまん丸く書いてみよう」「ここはくっつけちゃだめよ」というと「ハッ」と気づいたように書き直しています。子どもは「よく見る」「何度も書く」ことで文字の基礎である楷書の基本を身に付けられると思っています。

もちろん大人でもポイントは同じです。大人の場合は変なクセが付いてしまっていることが多いため、そのクセを取り払うのが大切です。

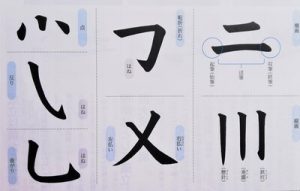

楷書は、起筆「トン」、送筆「スー」、収筆「トン」のリズムが基本。横画、縦画、折れ、払い、はねは、丁寧に注意しながら書きます。

行書はちょっとくらいごまかしがききますが、楷書は全ての筆の動きに意識を働かせて「しっかり書く」必要があります。

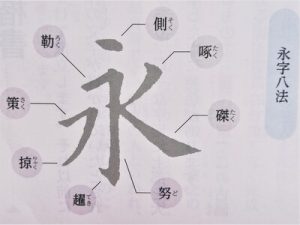

楷書の基本が詰まった「永字八法」は練習にはうってつけです。この字だけを練習し続ける必要はありませんが、筆に慣れるためにさらっと書くのにおススメの字です☆

書き方によっては、行書の方が上手に見えるかもしれません。でも楷書を押さえることで、誰もが読みやすい正しい字が書けるようになります。良いお手本を身近において、気を抜かずに書き続けることがうまくなるコツです(*´▽`*)。

楷書は一番新しい正式な書体 古典を臨書すると表現の幅広さが分かる

これまでは、私たちが子供のころから学んできた「正しいきれいな字=楷書」の話をしましたが、ここからは、楷書と言っても色んな表現があり、もっと大きな視野でとらえて楽しく書いてみては?というお話です(*^▽^*)。

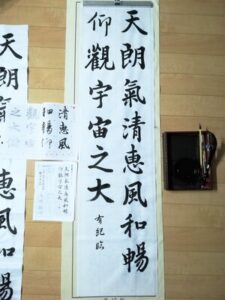

楷書は、書体の歴史を見ると一番最近にできた字で、現在は公文書などに使われている正式な書体です。楷書は隷書から変化したものですが、草書、行書、楷書と順番に変化していったのではなく、いろんな要素を含め、影響しあい、他の書体も完全に消滅することなく、楷書も現在まで生き続けています。古典には行書っぽい楷書もありますし、隷書っぽい楷書もあります。古典を臨書することで、楷書の魅力を再発見することができます。(★参考→臨書とは? 書道をするなら知っておきたい魅力と学ぶ意味 +私の場合)

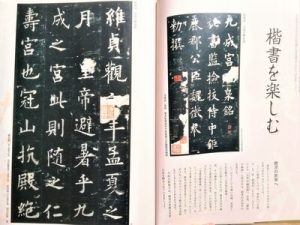

私は高校の時に、初めて楷書の「九成宮醴泉銘」を臨書した時驚きました。当時私は日本習字の教室に通っていましたが、あまり古典に目を向けることがありませんでした。名品と言われる九成宮を書いた時に、違和感というか、こういう表現をしてもいいんだ、とびっくりしたのです。

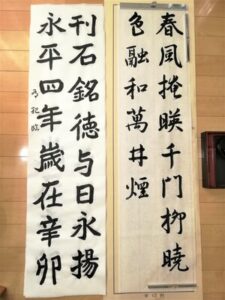

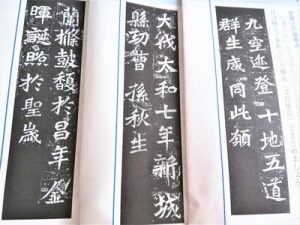

あれから20年くらいたって、今は日本習字の中の臨書部に属していますが、「美しい字」というくくりではない、古典ならではの魅力的な書き方が色々あるんだなぁと実感しています。楷書の古典として「九成宮醴泉銘」「孔子廟堂碑」「雁塔聖教序」などを挙げる人が多いですが、個性的な書体も実にたくさんあります。

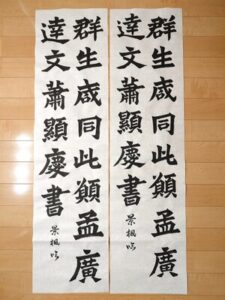

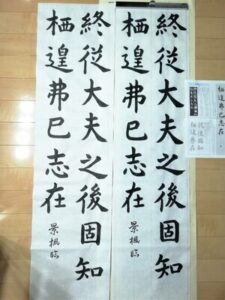

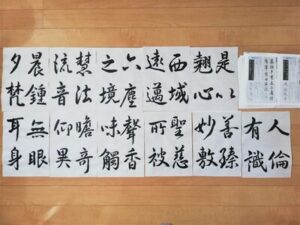

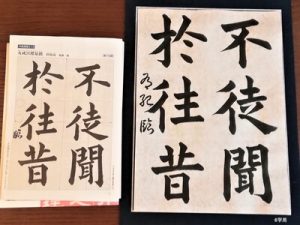

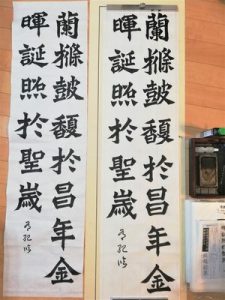

ここ半年私が課題で書いている北魏時代の楷書「孫秋生造像記」は、シャープで力強さがある書体で、これがまた楽しい!

条幅に書いてみると、「楷書をきれいに書く」というよりかは、「孫秋生造像記の世界にどこまで染まれるか、そこに私らしさをどうプラスしていくか」そんな思いにかられます。

我流で好き勝手書くのも悪くはないのですが、現代に伝わる古典には歴史や魅力があります。美しい古典もあれば、独特の表現をする字や、ちょっとヘンテコな作品もあります。色んな楷書を臨書してみて、自分の中で消化してそれをもとに創作していくと、書道における自分らしさが理解でき、表現方法の引き出しが増えるのではないかなと思います(楷書に限らず、他の書体もそうですが!)。

ちなみに私はまだ創作の段階までたどり着いていませんし、正直楷書は他の書体よりも苦手です(;・∀・)。でも最近になって、楷書ならではの良さがやっとしっかり理解できてきたように思います。なんにせよ、大切なことはたくさん練習して試行錯誤すること。楽しみながら楷書を学び続けられれば良いですね。

◎↓書道専門誌「墨」♪2020年4月号はちょっと前のものですが、楷書の古典や創作のポイントなどが豊富に載っているのでおススメ◎

◎↓そのほか、良さそうな楷書の本、書を学べる本を載せておきますね(*´▽`*)◎